山の展望・山歩き › ♪会津磐梯山は宝の山よ♫

- 投稿者投稿

- 2025年7月25日 9:01 PM #3931

7月21日に磐梯山へ登ってきました。

コースは猪苗代スキー場のリフトを使用して、登りは赤埴山経由で休憩を含んで2時間50分、下りは赤埴山を巻いて休憩を含んで2時間15分でした。

暑かったので、登りだけで水分1リットル、塩分タブレット2つを消費し、かなりの汗をかきました下りでも水分500ミリリットルを飲みました。

樹林の中や草原、シモツケソウが咲く花畑の中の急登など変化に富むコースです。猪苗代湖や安達太良山、裏磐梯の桧原湖や小野川湖が見え、更に、下りでは朝日連峰も見えるなかなかの展望でした。

画像は平成22年(2010年)に再設置された三角点、山頂から裏磐梯高原の桧原湖と小野川湖、道の駅猪苗代から見える磐梯山です。

- 2025年7月30日 9:51 PM #3942

今頃でナンですが、磐梯山も三等三角点なんですね。そもそも一等〜三等の違いもよくわからないのですが、何となく三等より一等の方が重要な気がします。ホントのところはどうなのでしょうか?

- 2025年7月31日 7:57 PM #3945

tabarinさんが書かれたように、一等三角点の場所をまず粗く決めて正確に測り、二等三角点、三等三角点と詳細に落としていきます。一部地域ですが四等三角点もあります。

一頭三角点の場所を決めるのに山の知名度は関係ありません。山の高さではなく、なるべく等間隔になるような場所で、見通しの利く場所が選ばれたようです。必ずしも山の最高所でないのはそのためですね。富士山が三等三角点なのは精度を維持するのに登山が負担になったからでしょうかね?

- 2025年7月31日 6:34 PM #3944

N-EXPさん こんにちは

磐梯山の三角点は明治時代に設置されたもので、「長年の風雨の侵食等により、三角点が亡失した」と現地に表示されていました。

国土地理院のホームページにある三角点の解説(https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sankaku-top.html)には「三角点とは、日本の位置(緯度・経度)の基準を表す国家基準点です。三角点は全国に約10万点あり、各種地図作成、地籍調査、河川・道路・都市計画など社会基盤の整備に欠かせない情報です。」とあり、一等三角点は45km、二等は8km、三等は4km間隔と記されています。そして三等三角点が五万分の一地形図作成に必要な密度ということなので、磐梯山はこれに該当することになります。明治の方々は緻密にこういった作業をなさったのでしょう。

- 2025年8月3日 9:24 AM #3952

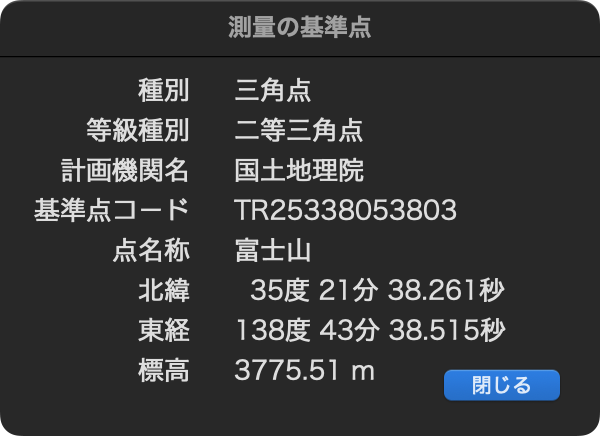

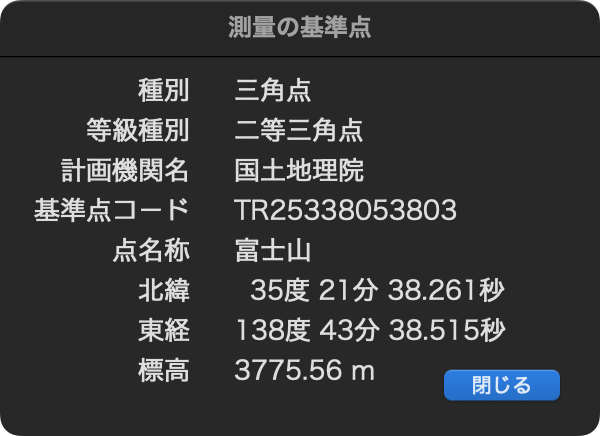

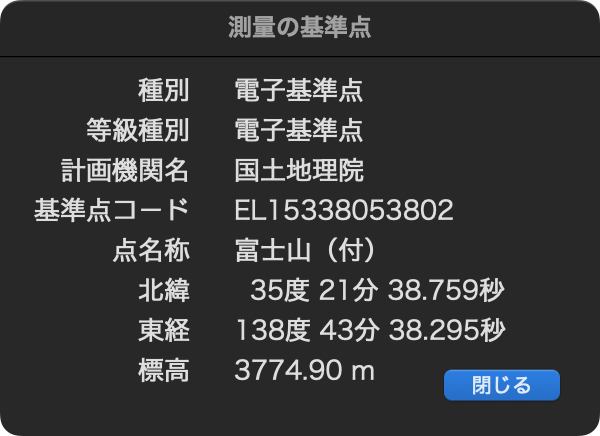

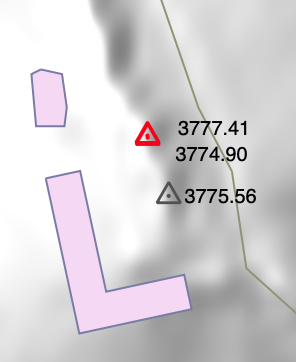

最近の改測で標高が3775.56mになっています。国土地理院の基準点等成果閲覧サービスに掲載されている値です。

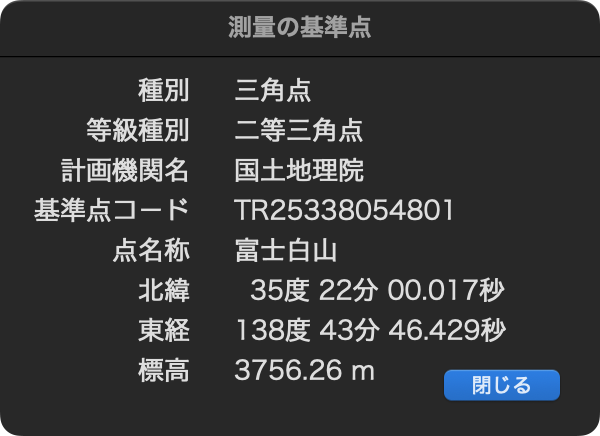

ちなみに白山岳も二等三角点で「富士白山」、3756.26mです。近すぎますが、富士山の北側から剣ヶ峰が見えない地域のために設置したのでしょうか。

- 2025年8月3日 11:50 AM #3953

あリがとうございます。手元の基盤地図情報のデータを更新していませんでした。

先月の一日に更新されていましたので付近を合わせてダウンロードしました。2番目は白山岳です。

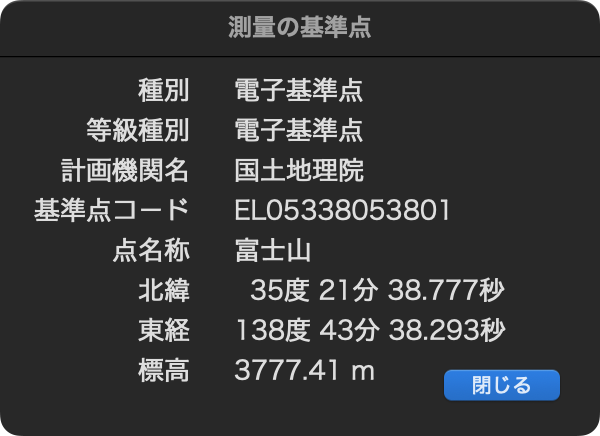

剣ヶ峰付近には電子基準点もあります。1枚目は観測装置の標高。2枚目の(付)とあるのは設置場所の地面の標高でしょう。

- 投稿者投稿

- このトピックに返信するにはログインが必要です。